けいたろう

けいたろう

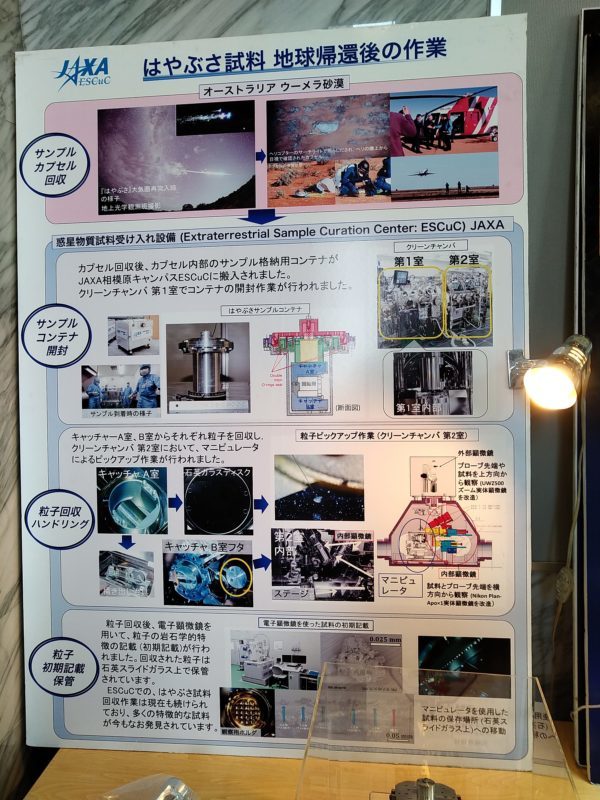

2019年11月2日、自宅から近いという事もありJAXA相模原キャンパスの特別公開に初めて行ってきました。

この記事はまずJAXA相模原キャンパスってどんな事をしているところ?から始まり、特別公開っていつやっているの?、続いて特別公開の内容について解説、最後にまとめとなっています。

それではまずJAXAについての説明から始めます。

JAXA相模原キャンパスはどんな事をしているところ?

JAXA相模原キャンパスがどんな事をやっているかについてはJAXA相模原キャンパスのホームページからの引用をご覧ください。

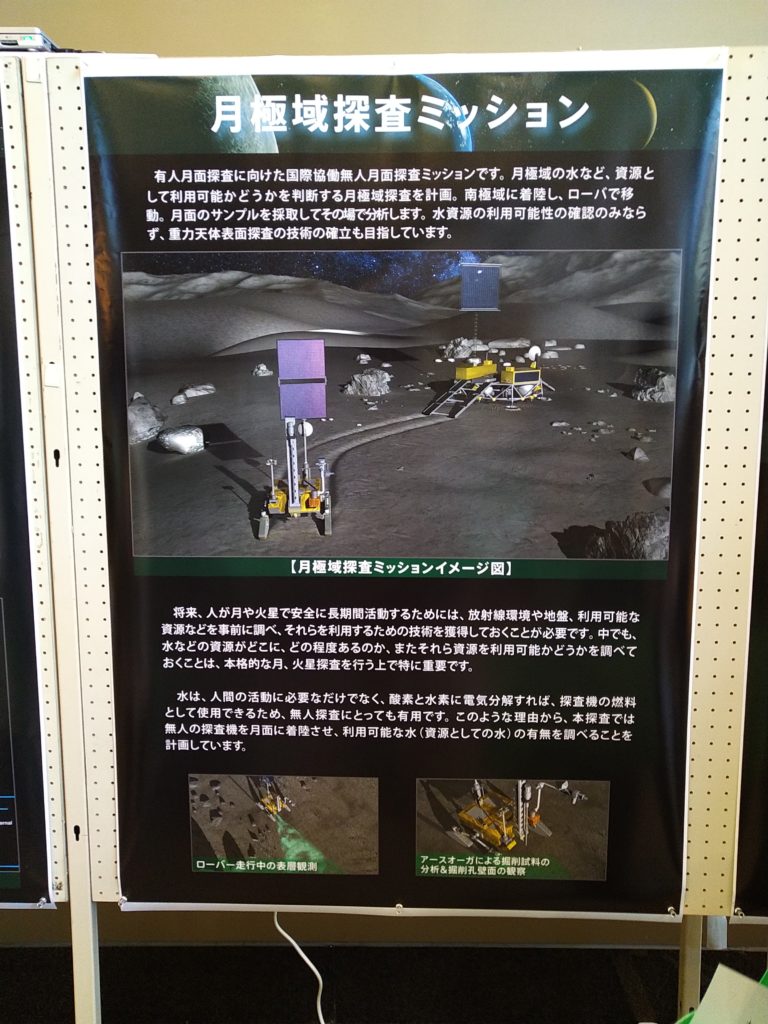

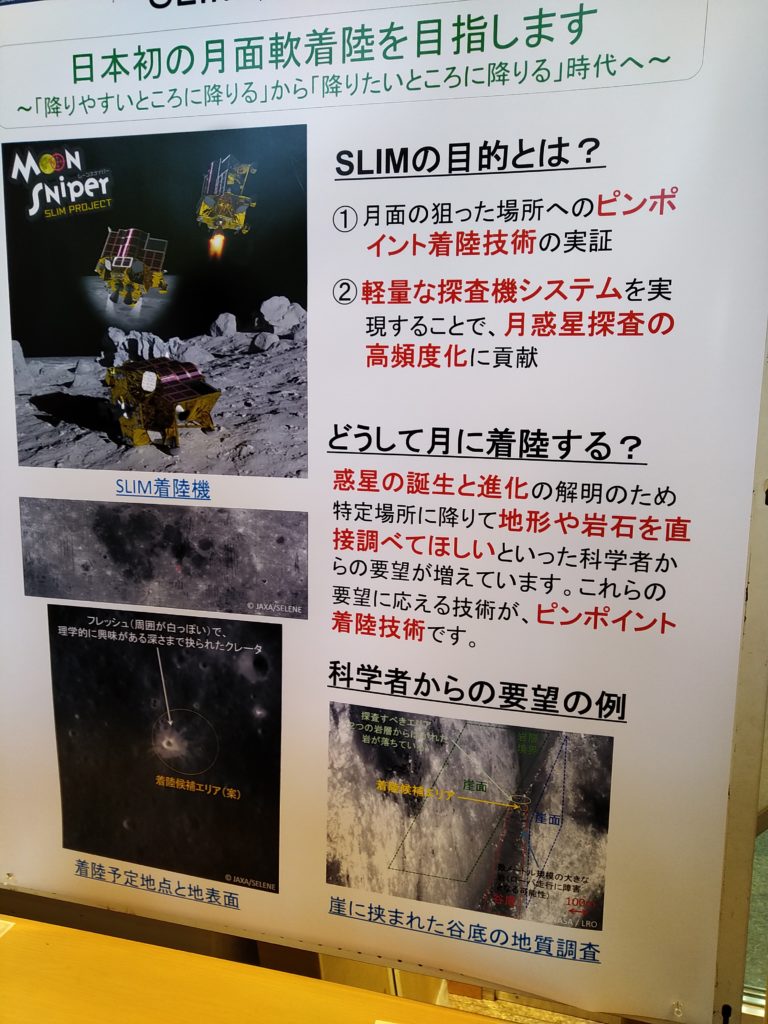

丹沢山地をのぞむ静かな環境に囲まれた相模原キャンパスでは、太陽の活動や月・惑星、ブラックホール、銀河の成り立ちなど、宇宙に関するさまざまな謎を研究しています。

引用元:JAXA相模原キャンパスホームページ

敷地内には宇宙科学研究所のメインキャンパスと、宇宙教育センター、宇宙探査イノベーションハブの実験施設、そしてロケット・人工衛星搭載機器の基礎開発・試験を行う先端宇宙科学実験棟などが設置されています。

当キャンパスの大きな特徴のひとつは、全国の大学の共同利用システムの役割も担っていることです。これは各地で活動をしている宇宙科学の研究者たちの頭脳を結集できるよう配慮された重要なシステムであり、今後もさまざまな計画の策定と実行に、全国の大学の研究者たちの知恵が活かされていくことが期待されています。

アクセスについてはこちらをご覧ください。

特別公開っていつやっているの?

特別公開は年に1回開催されているようで2016年には7月29~30日、2017年には8月25~26日、2018年には7月27日となっています。

なお入場料については無料です。

特別公開の内容について

続いて特別公開の内容について紹介していきたいと思います。

まず会場マップについては下の画像をご覧ください。

入場するとすぐにパンフレットが入った不織布で作られた袋をもらえました。

全8会場と宇宙グッズ販売・中庭について

それでは第一会場から順に回っていきます。

第①会場

第①会場画像です。

第②会場

足早に続いて第②会場です。

第二会場については画像はありませんが月面での野菜の栽培や玩具メーカーが開発している月面探査ロボットの説明などがパネルで展示されていました。

第③会場

どんどん行きます。つづいて第③会場です。

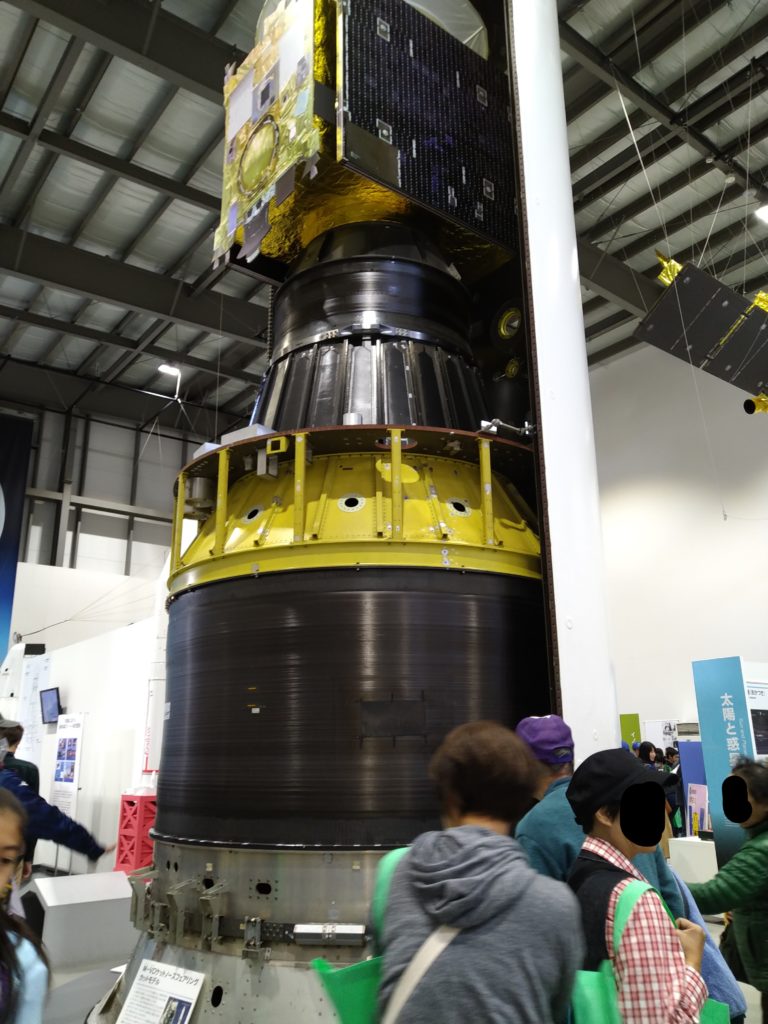

まず、第三会場の前にはこの二つのロケットが展示されています。

第④会場

加速していきます。つづいて第④会場です。

第⑤会場

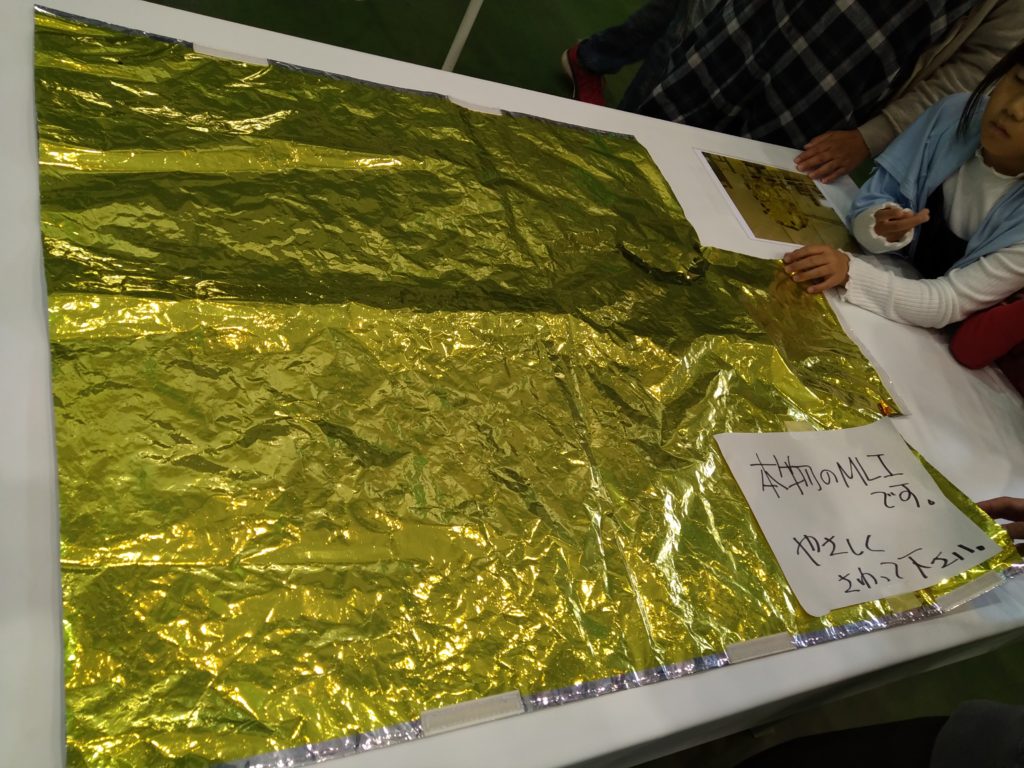

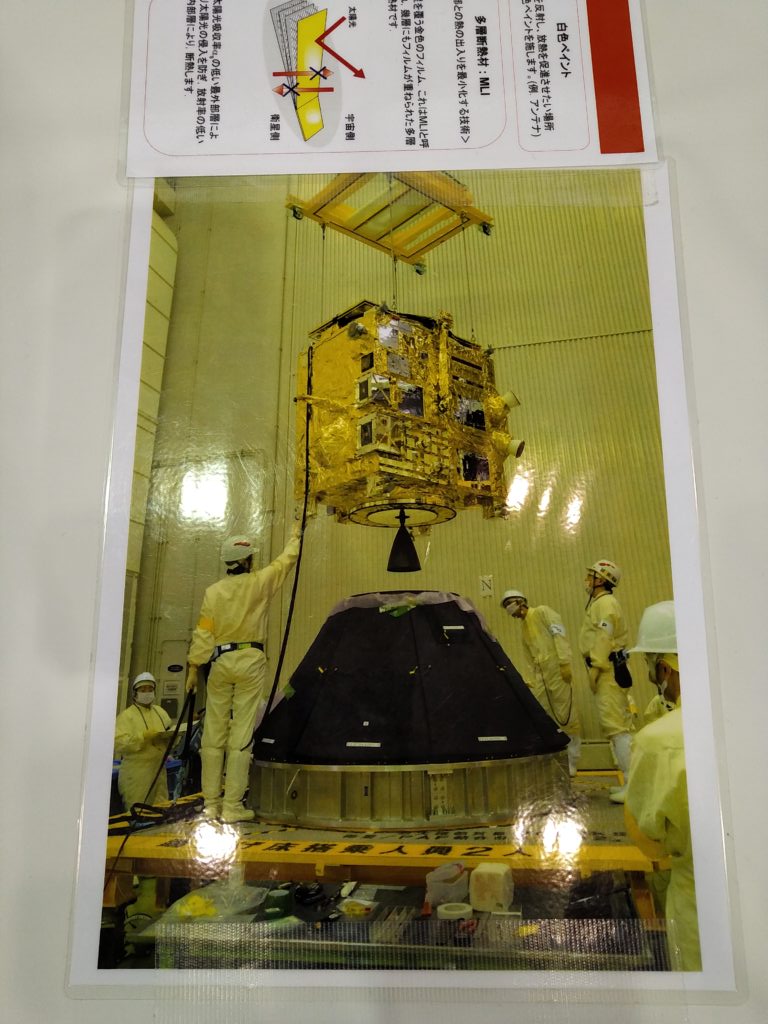

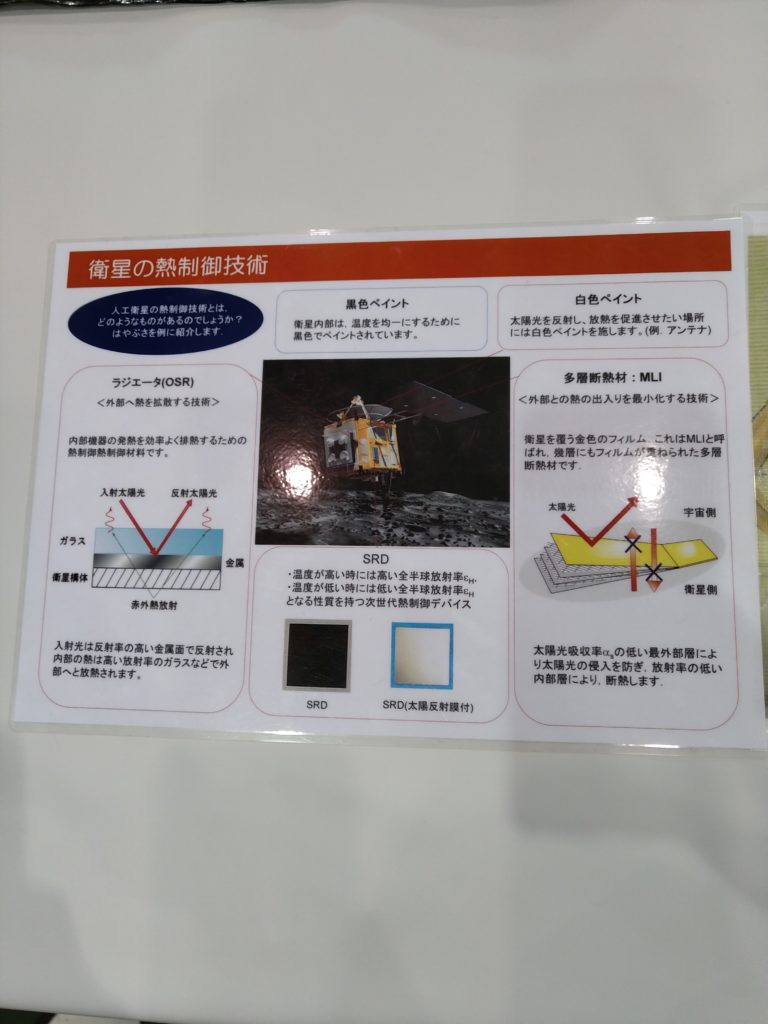

つづいて第⑤会場です。

第⑥会場

次に第⑥会場です。

第⑦会場

あともう少し、つづいて第⑦会場です。

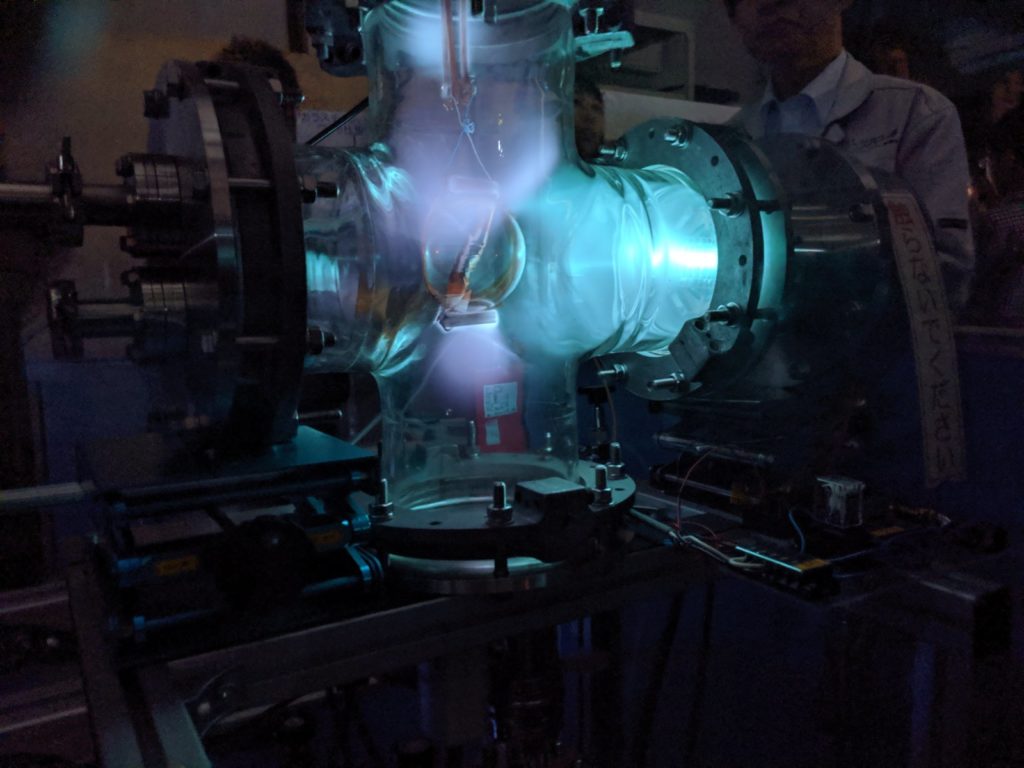

ここは人工オーロラが見れるという事もあって各会場の中で一番混雑していました。並んで人工オーロラが見れるまで20分ぐらいかかりました。

第⑧会場

もうまもなくゴールです!つづいて第⑧会場です。

宇宙グッズ販売と中庭

まず宇宙グッズ販売ですが、ここでしか買えないグッズもあってかかなり盛況でした。

このテントに3か所レジが設けてありましたがその一つに並んで会計が出来るまで30分ほどかかりました。

ちなみに我が家では以下のものを購入しました。

それぞれ解説していくと

- スペースカレー ¥540(税込み)

まあ普通のレトルトカレーでしたが美味しかったです。ただ子供も食べましたが少し辛口だったためか食べきれませんでした。 - 宇宙のグミ ¥378(税込み)

宇宙空間までいった乳酸菌の子孫が入ってるということでなんとな~く宇宙を感じる事ができました(笑) - たこやき ¥540(税込み)

宇宙食と同じフリーズドライ製法で製造されたたこやきということでサクッとした食感のスナック菓子という感じでした。

次に中庭ではやきそばやホタテ焼きなどが購入できるようになっていましたがどれもかなりの行列で我が家では泣く泣く断念しました(涙)

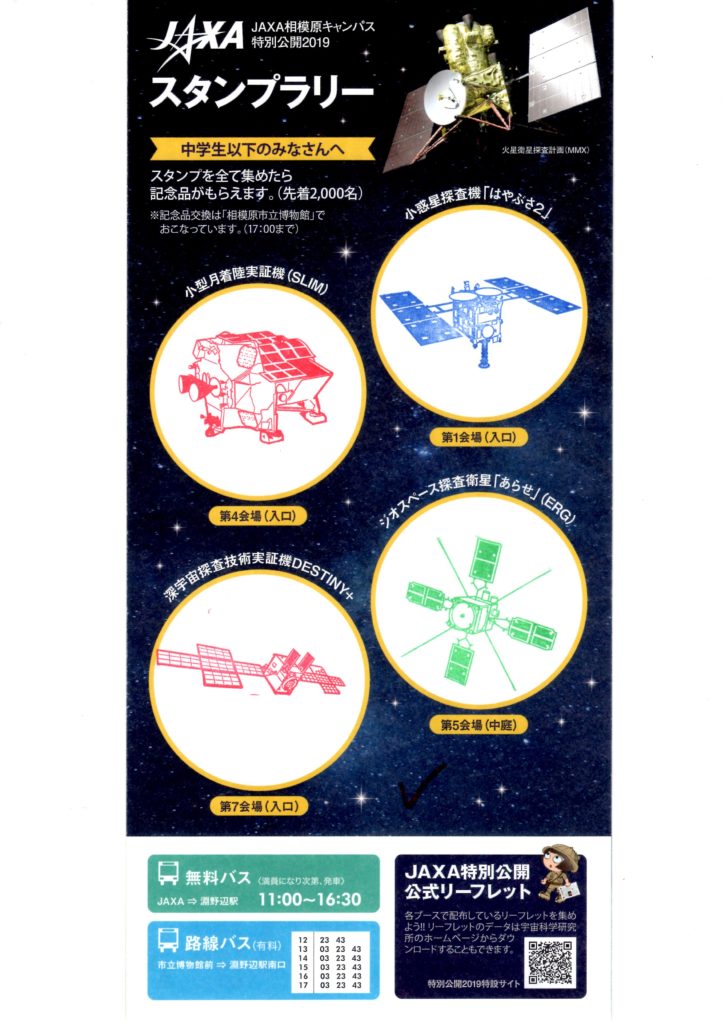

その他にも敷地内の各箇所にスタンプラリーが設置されていて、最初に配られたパンレットにスタンプ4つ押せば中学生以下の子どもは記念品がもらえるという企画も行われていました。

ちなみにもらえた記念品はメモ帳と絵はがきです。

まとめ

最後にまとめですがここまでかなり足早に進めてきたので皆さんもうすうす感じていると思いますがかなり内容が専門的で子どもはもちろん、知識のない大人にとってもかなり難しいものでした。

- 内容が専門的で子どもにとっても大人にとっても難しかった

- その中でも人工オーロラなど視覚的にたのしめるものもある

- 宇宙グッズ販売ではめずらしいものが購入できる

- 入場料無料なので近くに住んでいれば気軽に行ける

ちなみにすべての会場を回るのに2時間半ほどかかりました。

参考までに歩数と歩行距離をのせます。

なんだかんだ結構な移動距離でしたので下の5歳の子どもは終盤はおんぶでした(汗)

次回、行くときは子どもと一緒にもっと勉強してから行くことにします・・・

最後まで読んで頂きありがとうございました。